歴史的背景:

950年に建築士法が制定され、一級建築士試験が始まりました。当初は比較的受験者数が少なかったこともあり、合格率も高かった時期がありました。

受験者数の増加:

1980年代から1990年代にかけて、建築業界のブームや一級建築士が社会的に高い評価を受けるようになったことから、受験者数が増加しました。これに伴い、競争率が高まり、試験の難易度も上がったと感じられる時期がありました。

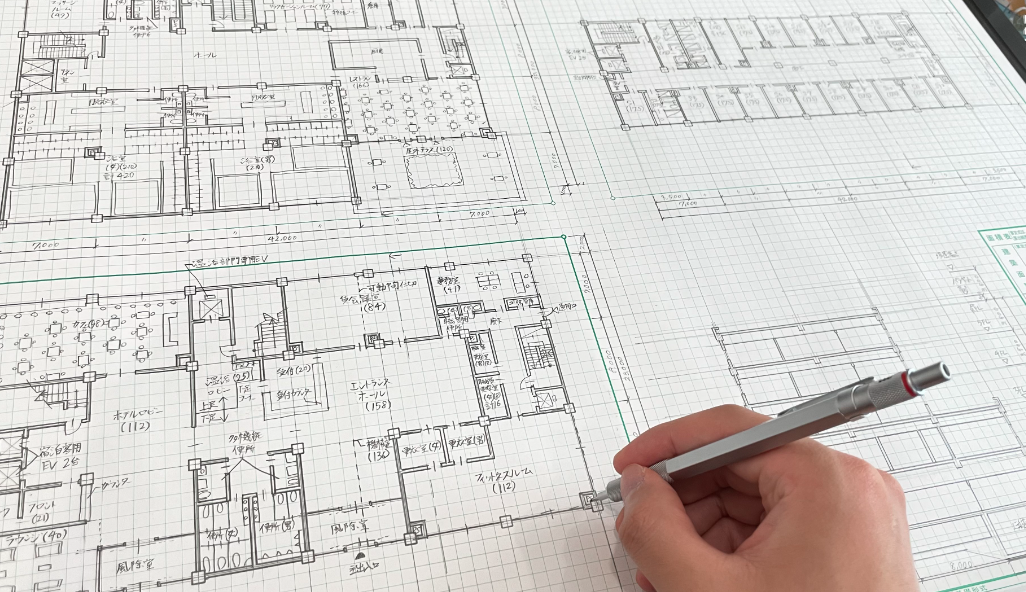

試験内容の変化:

時代の変遷に伴い、建築の構造計算、環境配慮、バリアフリーなど、新しい技術や知識が試験範囲に加わりました。これにより、受験者はより多岐にわたる知識を習得する必要が生じ、一部の受験者からは試験が難しくなったとの声も上がりました。

合格率の変動:

2000年代以降、受験者数は一定の数を保っているものの、合格率は年によって変動しています。一般的に、合格率が低い年は特に難易度が高かったとされ、その反動として次年度は合格率が上がることが見られることもあります。

最近のトレンド:

2010年代後半から2021年までの間、一級建築士試験の内容や出題傾向は安定していると言われていますが、合格を目指すには広範な知識と実践的な技能が求められています。受験対策学習塾や参考書、模試などの受験支援サービスも充実してきており、受験者はこれらを活用しながら試験に挑むことが一般的です。

最終的に、一級建築士試験の難易度は、時代や社会状況、試験内容の変化などに影響されてきました。詳しい年次データや出題内容の詳細に関しては、日本建築士会連合会の公式資料や各年度の統計情報などを参照するとより詳しい情報が得られるでしょう。